लोकतंत्र में भी बहुजनों की अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा / डा. मुसाफ़िर बैठा

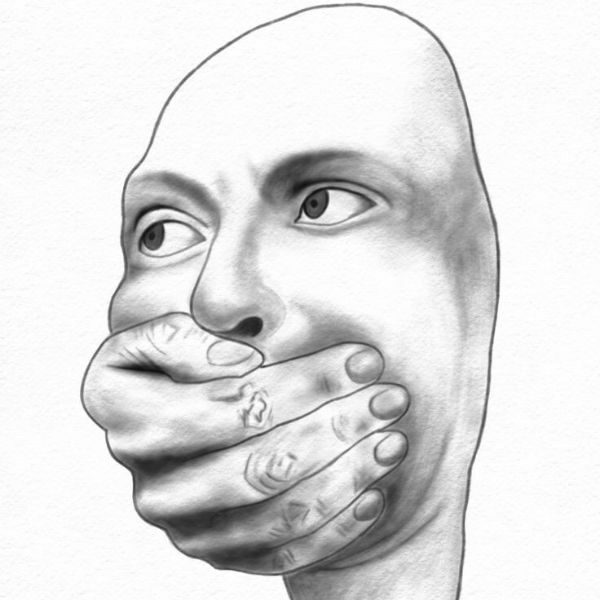

लोकतंत्र में भी बहुजनों की अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा है. एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े द्विजवादी एवं भगवा संस्कृति का पहरुआ बने छात्र संघ ने विगत दिनों जेएनयू, नई दिल्ली में बहुजन छात्रों द्वारा मनाये गये महिषासुर शहादत दिवस पर पुलिस की सहायता से आतंक बरपाया. फॉरवर्ड प्रेस के अक्तूबर 2014 अंक, जो महिषासुर पर चर्चा के बहाने धार्मिक त्योहारों में पलते पाखंड एवं अंधविश्वास पर सामग्री विशेष से लैस था, को पत्रिका की दफ्तर में जाकर पुलिस द्वारा जब्त किये जाने एवं उसके कुछ कर्मचारियों की पकड़-धकड़ करने की कारवाई की गयी. अंक को धार्मिक भावना भड़काने एवं आहत करने वाला ठहराते हुए यह किया गया. पत्रिका के मालिक आइवन कोस्का एवं प्रबंध संपादक प्रमोद रंजन पर भी पुलिसिया कारवाई हुई, उन्हें सार्वजनिक होने के लिए कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी है. बावजूद, कहना ही पड़ेगा, जीयो फॉरवर्ड प्रेस! जीयो जेएनयू के बहुजन एवं वामी छात्र! तूने इस जड़ भगवाई-काल में भी भगवा-दक्षिण मुंह पर तेजतर्रार बहु-वाम-तमाचा जड़ा!

अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की इस कोशिश की सोशल मीडिया के साइबर स्पेस में भी जोरदार प्रतिक्रिया हुई. यह हमारा प्रिविलेज है कि हम विज्ञान आच्छादित समय के इस कालखंड में पैदा हुए हैं।

ब्लॉग, फेसबुक, ट्वीटर आदि की भूमिका भी हमारे समय में एक मूकनायक की है। इन मंचों की विशेषता यह है कि ये मूकनायक तैयार भी करते हैं। लोगों ने शासन की इन दमनात्मक कार्रवाइयों का जबरदस्त विरोध किया, एक दूसरे के विचार शेयर किये. साइबर दुनिया की यह मुखालफत की आवाज जमीन पर भी उतरी. देश भर में धरना, प्रदर्शन किये गए, जुलूस निकाले गए.

एक आधुनिक वैज्ञानिक चित्त लोकतान्त्रिक मनुष्य को अधिकार व कर्तव्य चेतन होना चाहिए, सत्ता द्वारा आयोजित अथवा किसी भी नाजायज दमन के खिलाफ हमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक विरोध दर्ज करना चाहिए. हमें महज मानवीय शक्ति एवं श्रम पर भरोसा करना चाहिए, उसे महज देखादेखी परम्परा से चले आ रहे कल्पना एवं मिथक आधारित व्यवहारों को बिना सोचे-विचारे नहीं मान लेना चाहिए. हमारे पढ़ने-लिखने का यही महत्व है. जबकि हम देखते हैं कि धर्म के हवाले से चलते आये अंधविश्वास को फैलने-फ़ैलाने की छूट है इस देश में, विज्ञान एवं बुद्धिवाद समर्थित विश्वास को नहीं।

हमें अपने अतीत से, लोककथाओं, मिथकों, काल्पनिक कथाओं से अपने काम की सकारात्मक चीजें चुनने की आवश्यकता है. हम अन्धविश्वास एवं दैवीय चमत्कार आदि थोथे तत्वों को उड़ाकर सार को गहें और जनसामान्य को चेतन बनाएँ, व्यर्थ के देवी-देवता एवं प्रतीक जो हमारे मन-मस्तिष्क पर सांस्कारिक कब्ज़ा जमाये हुए हैं, उन्हें बेदर्दी से उतार फेंके.

सामाज को स्वस्थ एवं सहज बनाने के लिए संस्कारों का ब्राह्मणी-सामंती जुआ हमें उतार फेंकने की जरूरत है. खासकर, बहुजनों को. प्रचलित देवी-देवताओं एवं पारंपरिक मान्यताओं से शक्ति न लेकर उनको आगे किये जाने की सनातन ब्राह्मणी-सवर्णी वर्चस्व की राजनीति को हमें समझने की जरूरत है. दिन प्रति-दिन की अनिवार दुर्घटनाएं, घटनाएँ बता रही हैं कि इन अलौकिक देवी-देवताओं से हमारा कोई भला नहीं होने वाला. भला हमारे अपने ज्ञान-विज्ञान, मानवीय व्यवहार, एक दूसरे के दुःख-सुख से संलग्नता को अपनाने से होगा.

आशाराम बापू नामक साधुवेशी ठग, जो अभी बलात्कार के संगीन आरोपों में अपने साधु बेटे संग जेल में सजा काट रहा है, द्वारा सैकड़ों एकड़ अवैध रूप में जमीन हथियाने के मामले में सरकार द्वारा छानबीन किये जाने की घटना पर एक न्यूज चैनल में चले विमर्श में एक वक्ता ने बताया कि भारत के 80 % मंदिरों में गुंडे बैठे हुए हैं. धर्म एवं जाति अमानवीयभेद, भावपरक एवं अंधविश्वासपरक विकारों की शरणस्थली है।

जुलाई 2013 में कोर्ट का एक निर्णय आया जिसमें जातीय रैली करने को अनुचित ठहराया गया, गुनाह माना गया. यह निर्णय बहुजनों के एक बड़े लोकतान्त्रिक अधिकार को कतरने के ख्याल से लिया गया लगता है. बहुजन जब तक संगठित नहीं होंगे तबतक द्विजों द्वारा उनके हिस्सों पर सदियों से चला आता कब्ज़ा जारी रहेगा. ध्यान में रहे कि आबादी का 100 में 90 भाग बहुजन आबादी है, पर 10 % मात्र की जनसंख्या में होकर भी सवर्णों ने देश के अधिकाँश संसाधन, सत्ता एवं निर्णायक पद-पदवियों पर कब्ज़ा कर रखा है. यह शुद्ध जातिवादी गोलबंदी के तहत है. जाति की ही बात करें तो जाति-धर्म की खांचाबद्धता में शादी करने, जातीय शादी-विवाह का सार्वजनिक विज्ञापन करने, जातीय भोज-व्यवस्था के समाज में जारी रहने, रमजान में बिना रोज़ा-रमजान रखे इफ़्तार में अवसरवादी-स्वार्थी राजनेताओं के शामिल होने, सरकारी कार्यालयों में एक धर्म से पूजा-पाठ करने, नारियल फोड़ने, शंख बजाने, वेद मंत्रोच्चार करने, नमाज़ पढ़ने के चलन एवं दस्तूर हमारे न्यायालयों को क्यों असंवैधानिक अधर्मनिरपेक्ष व अनुचित नहीं लगते? मैं भारत के न्यायलय को तब ‘मर्द’ मानूंगा जब वह निहित स्वार्थ एवं भेदपरक तमाम जातिवादी-सम्प्रदायवादी सार्वजानिक अभिव्यक्तियों-क्रियाकलापों पर पहरा लगा कर दिखाए, पीक एंड चूज़ कर बात नहीं की जानी चाहिए, सुविधा देखकर फैसला नहीं किया जाना चाहिए.

ईश्वर का अस्तित्व नकली या मिथ्या है। यह हम नास्तिक ही नहीं अपनी सुविधा से आस्तिक जन भी मानते हैं। भगवा अरुण शौरी भी यह मान रहे होते हैं जब वे बाबा साहेब अम्बेडकर पर कलम चलाते हुए अपनी सुविधा से उनके ईश्वरत्व को ख़ारिज करते हैं। अरुण शौरी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को ईश्वर करार दिया पर दलितों से कहा कि यह ईश्वर आपके काम का नहीं है। यह स्खलित संघी विद्वान क्या केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे कत्लगाह बने ईश्वर के अड्डों को ख़ारिज करेगा? एक शंकराचार्य के हुलकाने पर हिंदू धर्म संसद ने साईं बाबा के ईश्वरत्व को ख़ारिज किया है. पर वे बन्दर, हाथी सर भगवान, कान से जन्मे इंसान आदि कल्पनाओं को धर्म-सम्मत मान स्वीकारते रहेंगे.

किसी भी मिथक कथा के एक चरित्र से उसके देवत्व अथवा दानवत्व का हरण कर देखिये, झूठ का मिथक-महल भरभरा कर ढहने लगेगा।

महिषासुर, रावण आदि को विगत में एक व्यक्ति हुआ मानने में मिथक को स्वीकारने नहीं बल्कि नकारने का भाव है। जैसे, महिषासुर के मनुष्य रूप के ग्रहण, मान्य करने के साथ ही दुर्गा का देवत्व स्वतः खारिज हो जाता है। हम नई संस्कृति विश्वास की खड़ी करना चाहते हैं तो इसमें सारे देवी देवता ख़ारिज होंगे। ईश्वरत्व की कब्र पर ही भारत में नयी संस्कृति पनप सकती है! नई संस्कृति में देवत्व को वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य की भावभूमि पर कसा जाना एवं ख़ारिज होता हुआ पाया जाना लाजिमी है। महिषासुर के मिथक की विवेचना करें तो वे बहुजन लोकनायकों में से ठहरते हैं, वंचित वर्गों से रहे हैं जिन्होंने अपने समय की बेजा वर्चस्व एवं प्रभु वर्गों के एक सिम्बौल दुर्गा से लोहा लिया था, जिसे छल-बल से मारा गया. मिथकों में शम्बूक और एकलव्य ऐसे ही लोकनायक वीर सपूत साबित होते हैं जिन्होंने अभिवंचितों को नयी राह दिखाने की कोशिश की, अपना मानवीय अधिकार पाने के लिए खुद रास्ता तैयार किया, अपने श्रम एवं प्रतिभा की दुदुम्भी अभावों में पलकर भी बजवाई.

अभी महिषासुर को मनुष्य रूप में जिन्दा कर उसकी विभिन्न चर्चाओं-स्थापनाओं के बहाने से विज्ञान, बुद्धिवाद एवं मानववाद के पक्ष में एक और शुरुआत हो रही है, जैसा कि समय समय पर विगत में भी कुछ छोटे छोटे सफल असफल प्रयास हुए हैं। निश्चित रूप से यह आरम्भ भी बहुत ही कच्चा है, संगठित-सुनियोजित नहीं है। मगर, कालांतर में, यदि व्यवस्थित राजनीतिक कार्यक्रम की हैसियत तक यह पहुंच जाए, एक संगठन की मार्फत तो सचमुच क्रांति हो जाए। उस स्थिति तक पहुँचने के बाद तो वोट की राजनीति से चलने वाले राजनीतिक संगठनों से ही अधिक से अधिक और पुरजोर ताकत से छद्म एवं प्रकट विरोध आएँगे। अतः जाहिरन, यह काम काफी बड़ा एवं चुनौतीपूर्ण है। समाज में आमूलचूल परिवर्तन आ जाए, अगर अंधविश्वासों को धर्म एवं संस्कृति के नाम पर पूजा जाना, आयोजित किया जाना बंद हो जाए।

मिथकों की हमारी नई व्याख्या से परेशान होकर एवं तिलमिला कर बिना युक्तियुक्त उत्तर दिए हमलावर होने वालों से पूछा जाना चाहिए कि धर्म के नाम पर किसी पुलिस व्यवस्था एवं जज को यदि आदमी एवं हाथी की मिलावट से बने देव व्यक्तित्व पर कोई प्रश्न एवं परेशानी नहीं हैं, बंदर लंगूर को ईश्वर गात व गति पा जाने पर प्रश्न नहीं है तो मिथक से खींच महिषासुर जैसे राक्षस को मनुष्य मान कर चलने वालों से क्योंकर परेशानी होनी चाहिए? क्या जीवोत्पत्ति के वैज्ञानिक इतिहास में कोई राक्षस की प्रजाति हुई है, कोई बंदर, हाथी ऐसा हुआ है जो मनुष्य जाति को ही गाइड करे? हनुमान नामक बंदर तथा हाथी की गर्दन लिए गणेश से कौन विज्ञान ज्ञानी एवं प्रेमी होगा जो नियंत्रित होना चाहेगा?

मैं समझता हूँ, अंधविश्वासों को झकझोर कर उसकी जड़ को बहुत कमजोर का बड़ा काम कम ही हुआ है अबतक। जाति एवं धर्म उन्मूलन की जरूरत है पर यह किसी बड़े संगठन जा कभी एजेंडा नहीं रहा। जबकि इसपर काम राजनीतिक भी होना चाहिए था। समझ में ऐसा कोई बड़ा सफल जमीनी कार्य अबतक भारत में नहीं हुआ है जिसका प्राथमिक ध्येय जात-पांत मिटाना एवं धार्मिक रोगों-विकारों को मिटाना हो। यह काम जितना आगे बढ़ेगा, सवर्ण समाज का समाज से अन्यायी-अनुचित वर्चस्व दरकेगा. वाम एवं अम्बेडकरवादी होने का दम भरने वाले राजनीतिक दलों एवं व्यक्तियों से यदि ऐसे अत्यंत क्रांतिधर्मी कार्यों की शुरुआत की जाए तब परिणाम कुछ जल्दी दिखना शुरू होगा। पर भरसक ही कोई राजनीतिक व्यक्ति एवं दल होग जो खुलकर ऐसे कार्यक्रमों के समर्थन में आने की हिम्मत करेगा? जब समाज में धर्म एवं जाति के खांचे से अलग के प्रेम विवाहों की क़ानूनी मान्यता है, अंतरजातीय एवं अंतरजातीय शादी करने वालों को सरकारी प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है तो क्यों नहीं राजनीतिक दल एवं लोग इसके पक्ष में आवाज उठाते हैं और पहल करते हैं? इस मोर्चे पर भी कोई संगठित सामाजिक पहल नहीं होना हमारे सोच एवं व्यवहार के दोगलेपन को ही दर्शाता है। और हाँ! बिना राजनीतिक पहल व मोर्चाबंदी के भी यह काम एक हद तक हो सकता है, जब देश के टीवी चैनल, अखबार इसके विरुद्ध उस तरह का अभियान चलाये जिस तरह से वे अभी धार्मिक आडम्बरों को महिमामंडित करने के लिए चलाते हैं। बड़ी पत्रिकाओं में मात्र दिल्ली प्रेस समूह की पत्रिकाएँ ही धार्मिक पाखंडों पर नियमित सामग्री छापती हैं। जबकि यह काम बड़े अख़बारों एवं न्यूज चैनलों के प्राथमिक कर्तव्यों में शामिल होना चाहिए था।

मुझे तो लगता है कि केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों के विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े महकमों का एक काम अन्धविश्वास एवं जड़ परम्पराओं के उन्मूलन का भी होना चाहिए था और इसके लिए कोई संगठित संरचना भी। धार्मिक एवं जातीय जड़ता के उन्मूलन का काम करने वाली स्वायत्त सेवी संस्थाओं को विशेष सहायता एवं सुविधा दी जानी चाहिए थी, तब भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता बाबा साहेब को एक सच्चा मान भी समाज की ओर से मिलता दीखता।