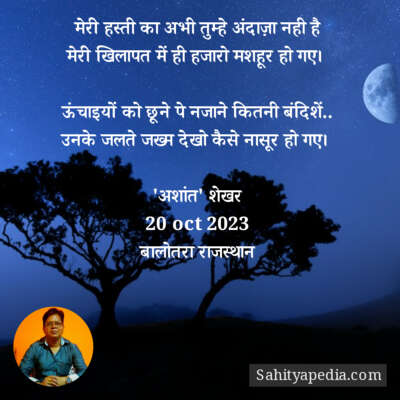

मैं और मेरी तन्हाई

मैं व्यर्थ यूँ ही दौड़ती रही

अनजानों की भीड़ में

समझकर बेगानों को अपना

आँख खुली जब उलझ गयीं

अंतर्मन की पीड़ा सस्वर

बंधनों से निस्तारण में ।

वाचन और वचन में बंधकर

खुद को भी जब भूल गयी

सहसा लगे एक तीर से छलकर

बदल गया स्वर भी करुणा क्रंदन में ।

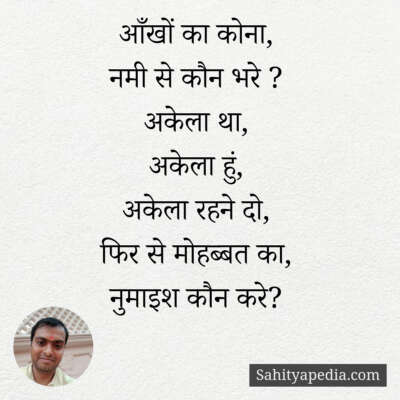

आँखों के आँसू मन के भाव

जाने कोई क्यों न समझ पाता

किसको समझाऊँ व्यथा मैं

अपनी सभी घिरे हैं अल छल में ।

खुशबू से महका जब भी मन

लगता था हाथ कोई बढ़ायेगा

टूटे हुए फूलों को जैसे आकर

कोई गजरे में अपने सजायेगा ।

भीग गया जब बाल सुलभ मन

द्रवित हुआ जैसे फिर से सावन

बूँदों से मन भी आनंदित हो गया

बिखर गए अकिंचन खुशियों के पल

बाँधकर जैसे अद्भुत सम्मोहन में।

वर्षा वार्ष्णेय अलीगढ़