“चरमराते रिश्ते और हम”

“चरमराते रिश्ते और हम”

*******************

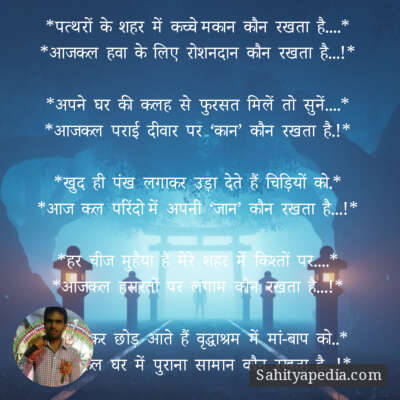

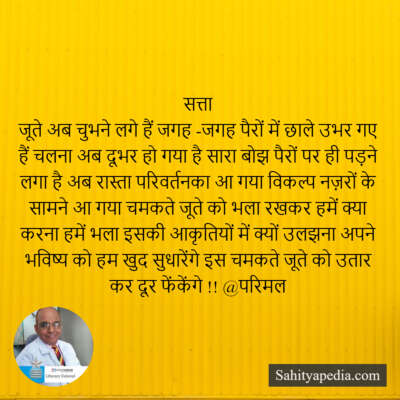

प्रेम, विश्वास के धागों से बँधे नाजुक रिश्तों को हम जन्म के साथ पाए पारिवारिक संबंधों की शक्ल में पाते हैं। रिश्तों की बुनियाद परिवार से प्रदत्त संस्कार, एकता, आत्मीयता , अपनापन, बड़ों का मान-सम्मान, पारिवारिक प्रणाली है जिसकी सुदृढ़ दीवारों के परकोटे में रिश्ते साँस लेते हैं। जीवन में हर रिश्ते की अहमियत होती है।ईंट -पत्थरों की दीवारों में जब रिश्तों का अहसास पनपता है तभी वह घर कहलाता है।आज आधुनिकता की दिखावटी चकाचौंध प्रीत की चाशनी में पगे इन रिश्तों को पूरी तरह से चाट गई है। घर की चार दीवारी में चरमराते रिश्ते स्वार्थपरता का अंधा चश्मा लगाकर संबंधों के बीच खाई नापते नज़र आ रहे हैं। पारिवारिक संयुक्त प्रणाली ने विघटित होकर एकल परिवारों को जन्म देकर चाचा, ताऊ, बुआ ,मौसी के रिश्तों को खत्म कर दिया है। इकलौते का नाम पाकर ऐश-ओ-आराम की दुनिया में जीने वाला शिशु रिश्तों से दूर संकुचित मानसिकता की परिपाटी में कब जीना सीख जाता है ,इसका माता-पिता को भान भी नहीं होता है। शहर के नामी स्कूल में शिक्षा देना, सामाजिक स्तर, पार्टीज़, क्लब, सोसायटी मूव करना जीवन की उपलब्धि बन जाता है।ऐसे में रोटी कमाना आसान और अपनों के साथ मिल-बाँट कर खाना मुश्किल हो जाता है। मैं और मेरे की भावना इतना उबाल ले लेती है कि अपनापन नसों में कब ठंडा पड़ जाता है ..पता ही नहीं चलता। सामाजिक दायरे बढ़ने के साथ ही साथ पारिवारिक संबंधों को अहं की आग में झोंक दिया जाता है। भाईचारे का पाठ पढ़ाने, मानवता और उदारता के लिए ब्लड बैंक, आई डोनेशन के शिविर लगाने वालों से पूछा जाए तो उन्हें ये तक मालूम नहीं होगा कि उनके परिवार में कितने लोग ऐनेमिक हैं, उनके माता-पिता की आँखें उनकी राह देखते कब पथरा गईं । बाहरी मेलजोल ,दिखावटी दोस्ती को रिश्तों का जामा पहनाने वाले आज के लोगों के लिए रिश्तों की क्या अहमियत रह गई है …यही कि बूढ़े माता-पिता का दायित्व बोझा लगने लगा है ? कल तक जिन हाथों ने अँगुली थाम कर चलना सिखाया था आज औलाद के होते हुए वे स्वयं को बेसहारा समझ रहे हैं। मेहमानों से भरे घर में खुद को अकेला और बेजान समझ रहे हैं। स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू पाकर जिह्वा को स्वादहीन होने का आहसास दिला रहे हैं।अपनापन पाने के लिए अपनों के बीच में ही पराये बन कर रह गए हैं। जीवन भर की पूँजी बच्चों का भविष्य सँवारने में लगा कर आज उनके दो मीठे बोल को तरस रहे हैं।यदि यही परिवार और रिश्तों की वास्तविकता है तो बुढ़ापे में खून के आँसू रोने से बेहतर है कि वक्त रहते हमें स्वयं की सोच को बदल लेना चाहिए। दोष बच्चों का, संस्कारों का या परंपराओं का नहीं ।जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कल तक परिवार में मुखिया के वर्चस्व की मान्यता होती थी। कई पीढ़ी एक साथ परिवार में रहकर जीवन व्यतीत करती थीं, दु:ख-सुख धूप-छांव की तरह आते-जाते थे।आज तो दादी की गोदी में बच्चे को देने से पहले इन्फैक्शन का ख्याल आ जाता है। आज़ादी और बाहरी ज़िंदगी जीने के लिए नौकरी, पार्टी ,क्रश व आया रखना बेहतर समझा जाता है। बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने को परवरिश की संज्ञा दी जाती है। अपनेपन व समयाभाव में बच्चे को हॉस्टल भेज कर पढ़ाना सभ्य- सुसंस्कृत जीवन की पहली सीढ़ी मानी जाती है। पढ़-लिख कर डॉक्टर , इंजीनियर या उच्च अधिकारी बनने पर स्वयं को शाबासी देना और निजी ज़िंदगी जीने पर गर्व महसूस करना बहुत अच्छा लगता है पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। समय के साथ-साथ शरीर शिथिल पड़ने लगता है । पूँजी, हुकूमत हाथ से जाने लगती है । बात- बात में पत्नी का दवाब डालना और घर में शांति बनाए रखने का नज़रिया दूसरों के फैसलों पर अमल करना सिखा देता है। ऐसे में यदि शिथिलता बीमारी से गठजोड़ा बाँधे जीवन में चली आती है तो भविष्य की डगमगाती कश्ती आशंकाओं के भँवर में घिर जाती है ,फलस्वरूप आशंकित ,असहाय व्यक्ति का मन चुप्पी साधे घुटन महसूस करता हर पल ईश्वर से यही कामना करने लगता है कि हे भगवान बच्चों के अधीन करने से पहले मुझे उठा लेना। अपनी ही औलाद से अपमानित होने का भय व अविश्वास इंसान को इस हद तक तोड़ देता है कि अंतिम समय किया जाने वाला अंत्येष्टि तक का प्रबंध वह जीता-ज़िंदगी कर देता है। अमानवीय होते ये खून के रिश्ते प्रारंभ में जितने हंसीन और मनभावन लगते हैं वक्त की लाठी पड़ने पर उतनी ही कुरूपता से चरमराते नज़र आते हैं। अब आप ही बताइए…क्या ऐसे रिश्तों को जीवंत कहना उचित होगा?? डॉ. रजनी अग्रवाल “वाग्देवी रत्ना”

संपादिका-साहित्य धरोहर

महमूरगंज, वाराणसी(मो.-9839664017)